一、症状演变

人类对精神分裂症的认识源远流长,国内外史料记载中常有相关描述,如古希腊史书中描述了夸大妄想、偏执症状及人格解体等精神症状,但早期的描述缺乏特异性和系统性,很难判断其描述的对象究竟是精神分裂症患者还是其他精神疾病患者.人们对精神分裂症的真正认识和研究同步于疾病分类学的发展,19世纪中叶以后,各国学者开始尝试以独立的疾病单元来描述精神分裂症,如法国Morel(1860)提出“早发性痴呆”,德国Heeker(1870)提出“青春型痴呆”,德国Kahlbaum(1874) 提出“紧张症”等概念。德国Kraepelin(1896)在临床观察的基础上,认为上述学者描述的均是同一个疾病的不同类型,并统一命名为“早发性痴呆”,他还认为早发性痴呆是发生于意识清晰的背景下,由一系列状态所组成,人格内在联系的破坏为 其显著特征,而这种破坏主要影响着患者精神生活的情感和意志,Kraepdin的研究及理论对精神分裂症具有划时代意义,此后精神分裂症才真正成为一个独立的疾病单元。

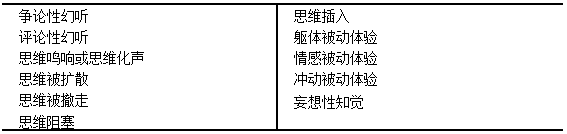

Bleuler对症状的结构更为关注,认为患者精神功能的分裂 是核心问题,并将这类患者命名为“精神分裂症”,认为精神分裂症的原发障碍在于各种精神活动整合过程的障碍,提出精神分裂症的症状包括基本症状和从属症状,基本症状即为“4A”症状,包括联想障碍、情感淡漠、矛盾观念和内向性:而从属症状则指那些临床常见的幻觉、妄想、紧张症和行为异常等症状。由于Bleuler重视和强调的是阴性症状,其诊断标准即为“4A”症状,临床操作实践中信度和效度均打打折扣,操作性差限制了其临床应用。随后,Schneider认为以自我意思障碍为中心的首级症状群(或称为一级症状群)对精神分裂症具有诊断价值,更重视精神分裂症的特征性症状,表1列出了Schneider的一级症状。

表1 Schneider的一级症状

阳性症状(如幻觉、妄想等)、情感及行为异常等精神病性症状均是最容易识别的精神症状,它们往往也是一些分类诊断系统的核心症状和条目。阴性症状虽然自Bleuler时代就有所认识,但此后未得到重视,直至20世纪70-80年代,精神分裂的阴性症状才重新进入人们的视线,一般认为阴性症状包括:社会言语贫乏、情感迟钝、意志缺乏和社会退缩等。20世纪90年代,认知缺陷症状引起国内学者的重视和关注,临床实践中患者常常主诉注意力不集中、记忆力减退、学习能力下降以及问题解决能力下降等,并提出认知缺陷症状也是精神分裂症的核心症状。目前,国内外普遍接受的观点是:精神分裂症存在存在五大症状,即阳性症状、阴性症状、认知缺陷症状、情感症状及行为症状。

精神分裂症的临床症状复杂多样,可涉及感知觉、思维、情感、意志行为及认知功能等方面,个体之间症状差异很大,即使同一患者在不同阶段或病期也可能表现出不同症状。许多患者在精神症状明朗化之前会有各种各样的非特异性疲状,这些症状不具有特异性,靑少年中并不少见,但更多见于发病前称为前驱期症状。前驱期症状之后会出现明显的精神病性症状,出现急性精神病发作和典型的临床表现。

二、前驱期症状

前驱期是一个非精神病时期,进一步发展有可能演变为精神病症状。如果能够及时地识别和有效地千預,则有可能阻断向精神病发展的进程.

1、前驱期概念

人们对于前驱期的概念还存在不同意见。有人认为前驱期是精神病最早期的形式;也有人认为前驱期是更容易演变为精神神病的一组综合征,即一种易患精神障碍的高危精神状态或者精神病的先兆期。如果前驱期确实是精神病的最早期形式,此时不给予干预,将最终不可避免地演变为精神病;但是,如果前驱期为精神病的高危状态,那么可能只有一部分最终发展成为精神病?目前,前驱期还只是一个回顾性概念,需要进行大量工作才能具有前瞻性的或者预期性的特点。

由于前驱期都是通过回顾性方法来确认,所以确定一个个 体是否处在前驱期十分困难,尤其是前驱期症状多种多样,并且没有特异性。

2、前驱期常见症状

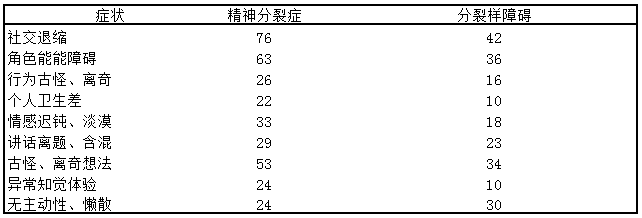

目前正在积累有关前驱期的一些资料,从而能使前驱期从过去的回顾性研究转变为前瞻性研究?有关前驱的研 究,大多是在首次发作精神病患者中进行的?一些相关的研究资料显示,前驱期的特征以出现频度逐渐减少顺序排列依次为注意力不集中、无精打采或不思进取、抑郁情绪、睡眠障碍、焦虑、社交退缩、猜疑、角色功能恶化和易激惹。表2列出了精神分裂症及分裂样障碍常见的前驱期症状及其发生率。

表2 精神分裂症和分裂样障碍常见的前驱期症状及其发生率(%)

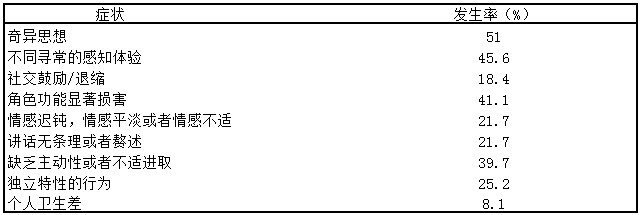

但澳大利亚相关研究显示,精神分裂症的这些前驱期症状 在青少年中也是非常常见的(表3)

表3 澳大利亚16岁青年中DSM-Ⅲ-R精神分裂症前驱症状的发生率

一般来说,50%的精神分裂症患者和20%的分裂样障碍患者会出现前驱期症状,DSM-Ⅲ-R也将临床常见的前驱症状罗列出来,但相对于其他精神病而言确实缺乏特异性,虽然前驱期症状作为精神分裂症的诊断依据非常有限,但它可以起到很好的警示作用,最新版本DSM-V在其讨论稿中再次提出了“精神病风险综合征”,强调了前驱期的重要性。不同个体的前驱期症状持续时间长短不一,有的仅为数周,有的长达数年,一般认为前驱期时间为2?4年。

前驱期症状一方面导致患者主观体验和行为的全面变化, 包括离群索居、远离朋友和亲人、社会关系或工作关系严重受损、自伤和自杀风险增加、攻击性增加、物质滥用的危险性增加。另一方面影响患者的自我感觉和人格成熟,表现为发育偏离正常,难以矫正。

三、早期症状

精神分裂症的有些早期症状与前驱期症状相似,但是早期 症状更具有精神分裂症的特点。常见早期症状包括下述几个方面。

1).性格改变是精神分裂症较为多见的早期症状。尤其是儿童,发病早期多为无明显原因的行为改变,如少言寡语、孤僻、对人冷漠、躲避亲人,甚至不知道与家人亲近;有的独自呆坐,或无目的漫游,生活懒散;有的脾气变得暴躁,无故发怒, 因小事摔东西,不遵守纪律,不能控制自己,敏感多疑;还有的表现为反复回忆很久以前的事,终日沉湎于自己的幻想之中, 自言自语;有的表现为注意力不能集中,上课时听不懂老师在讲什么,成绩明显下降;原来勤俭节省的人变得挥霍浪费,本来很有兴趣的事物也不感兴趣等。

2).情感变得冷漠,对周围事情不感兴趣,或因一点小事而 发脾气,莫名其妙地伤心落泪或欣喜等。

3 ).脱离现实,沉湎于幻想之中,做“白日梦”。

4).怪异想法也是精神分裂症早期较多见的症状之一。有些患者在发病初期整个精神活动尚未出现明显的异常,只是某些想法和行为很奇怪。

5).怪异行为,某些患者逐渐变得怪僻、诡秘或者难以理解,喜欢独处、不适宜地追逐异性、不知羞耻、自语自笑、生活懒散、发呆发愣、蒙头大睡、外出游荡、夜不归家等。

6).语言表达异常,与其谈话话题不多,语句简单、内容单 调,谈话的内容缺乏中心或在谈话中说一些与谈话无关的内 容,使人无法理解,感觉交谈费力或莫名其妙,或自言自语,反复重复同一内容等。

7).睡眠的改变,在精神分裂症中,失眠往往是被家人最早 发现的症状。有的患者早期只表现为失眠,随着时间的推移,

精神分裂症的特征性症状也随之出现。还有的患者在失眠症状出现的同时也伴随有精神分裂症的其他症状。如有的患者整夜不睡,原因是害怕有人谋害,有的是受幻觉影响不能入睡。患者一般不会主动向家人暴露自己的想法,从而引不起家人的重视。

8).类神经症症状,是指以失眠、头痛、头晕、乏力、心烦、抑郁、焦虑、注意力不集中等为主要表现的一组症状。部分精神 分裂症患者早期多表现为类神经症症状,随着病情的发展,神 经症症状变得不明显,而逐渐出现精神分裂症的特征性症状。部分患者会出现强迫症状,但患者对此并不感到苦恼,也无求 治的愿望。

9).人格解体是指患者对自我和周围环境存在一种不真实的感觉。精神分裂症早期,患者往往感到周围的环境离自己很远,好像处在一个不真实的空间,还有的患者感到自己的肢体变得不是自己的了。

10).敏感多疑是最为典型的精神分裂症早期症状。对什么事都非常敏感,把周围的一些平常之事与自己联系起来,认为是针对自己的。如别人在交谈,认为是在议论他(她);别人偶尔看他(她)一眼,认为是不怀好意。有的甚至认为广播、电视、 报纸的内容都和他(她)有关,察言观色,注意别人的一举一动,有的甚至认为有人要害他(她),从而不敢喝水、吃饭、睡觉;有的认为配偶对其不忠而进行跟踪。

四、临床表现

精神分裂症的临床表现可以从不同维度进行描述?

(一)急性症状和慢性症状

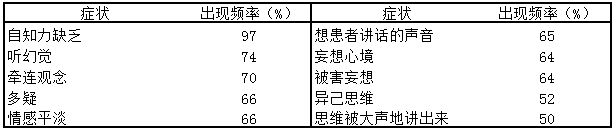

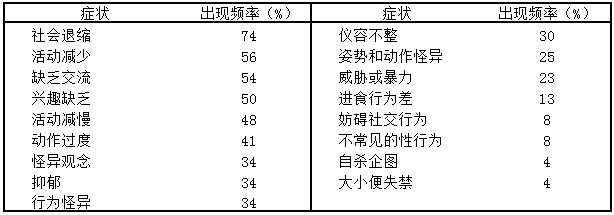

依据症状出现的阶段和病期,可以将精神分裂症的临床表现简单区分为急性症状和慢性症状?但需要注意的是,这种划分是相对的、简单的。有许多症状既出现在急性期,也出现在慢性期,而且急性期和慢性期是连续过程,有些症状如果在急性期未能很好地得到控制,那么在慢性期也会持续存在。表4和表5列出了常见急性症状、慢性症状及其出现頻率。

表4精神分裂症的急性症状和出现频率

表5精神分裂症的慢性症状和出现频率

(二)核心症状群

精神分裂症的临床核心症状群可以简单分为阳性症状,阴 性症状、情感症状、认知症状和行为症状等五个方面。

1.阳性症状(positive symptoms)阳性症状的特点是常功能的过度发挥或扭曲。通常指的是精神分裂症患者表现出的幻觉、妄想、兴奋打闹、怪异行为,以及明显的思维联想异常、 思维逻辑倒错等。

2.阴性症状(negative symptoms)阴性症状的特点是正常功能的缩减或丧失。通常指的是精神分裂症想者表现出的讲言贫乏、快感缺乏以及不合群等。

3.情感症状情感异常在精神分裂症患者中普遍存在。 通常指的是精神分裂症患者表现出的情感持续异常、情感迟钝 以及情感不协调等。

4.认知缺陷症状(cognitive impairments)认知功能下降在精神分裂症患者中常常出现。通常指的是精神分裂症患者表 现出的注意力、抽象思维以及解决问题等能力受损。

5. 行为症状指紧张症状群,以及幼稚、愚蠢行为等。

(三) 常见症状及临床特点

1.感知觉障碍感觉是大脑对客观事物个别属性的反映, 而知觉是客观事物各种属性在人脑中形成的一个整体印象。精神分裂症患者会出现各种感知觉障碍,包括幻觉、错觉及感知 综合障碍等。

幻觉(hallucination)是一种缺乏外界相应客观剌激作用于 感觉器官时所出现的知觉体验,可以理解为“虚幻的知觉"。尽 管一些存在幻觉的患者会将幻觉和现实混为一谈,但有些患者还是可以区分的。他们会说这些东西“好像”存在。有人曾经做过相应的研究,在患者不知情的情况下,模拟他们所描述的幻听并将之播放给患者听,他们能毫不费力地分辨出幻听和真实的声音。假性幻觉是出现在患者主观世界中,患者不通过正常的感觉器官和感知途径而感觉到的知觉体验,如“感觉到心脏在讲话”。

错觉(illusion)是对客观事物的错误感知,可以理解为“歪曲的知觉”,通常与特殊的心境或环境有关。错觉应与妄想性知觉相区别,后者能正确地感知事物,但賦予了其错误含义;妄想性知觉患者无法自行发现“错误”,而错觉是可以逐渐自行纠正的。

感知综合障碍(disorder of sensorial synthesis)是指患者对 客观事物尚能正确认识,但对其个别属性如大小比例、形状结 构、空间距离、物体的动静等产生了错误的知觉体验。常见的感知觉障碍如下:

(1)幻听(auditory hallucination):是最常见的幻觉。精神分裂症患者的幻听是在意识清晰状态下出现的,其产生不受个体主观意识的控制。幻听多以第二人称或第三人称出现,第二人称幻听最为常见,可见于65%的精神分裂症患者,其内容可以是命令性的、辱骂性的或褒奖性的,命令性幻听具有极大危险性,在幻听影响下患者可以出现撞墙、跳楼、割腕、冲动伤人等意外行为,如某位患者在幻听影响下始终将躯体保持在一个固定姿势。第三人称幻听的特异度较高,内容往往是争论性或 评论性的,有许多人围绕患者展开争论或评论,有声音说患者好,而另外又有声音说患者不好。幻听还可以以思维鸣响、思维回想或读心症的形式表现出来。除了言语性幻听之外,也可以是非言语性的,如听到虫鸣鸟叫、机器的隆隆声或音乐声等, 但非言语性幻听的特异性不髙,诊断价值不大。

(2)幻视(visual hallucination):比幻听少见,可以是简单的闪光,也可以是复杂的图像,如动物或人的图像。幻觉中的图像大小有时与正常一样,有时比正常大或者小。视幻觉明显时 需要排除脑器质性疾病的可能性,如谵妄、中毒和癫痫等。

(3)其他幻觉:味幻觉和嗅幻觉常常同时出现,患者可以 闻到或品尝到特殊的气味和味道。有的患者的皮肤、黏膜或生 殖器官还能有异样感觉,如接触、针刺感、虫爬感、通电感,有的患者甚至可以体验到性交快感。有的患者能体验到内脏被牵拉、扭转、膨胀或虫爬等感觉,有的患还能体验到舌头在运动、脑子在旋转、躯干和肢体在运动等幻觉。

(4)感知综合障碍:患者可以出现对时间判断障碍,如时间在“飞逝”、时间在“凝固”、出现“时光隧道”。对空间距离或事物大小的判断错误,如感觉物体的形象比实际高大许多,感觉眼前的物体相距遥远。感觉自己的体形发生变化,如脸变长了、鼻子变宽了。有时甚至觉得周围的人和环境都发生变化, 变得没有生气,似乎隔着一层膜。

2.思维障碍

(1)思维的类型:思维过程的实现与外部现实性和目标指向性相关。从这个角度来说,思维可根据是否有明确的边界和日常事件的相关程度分为3种类型:幻想、想象和理性思维。 在不同情况下,各个类型的思维可占主导地位,因此,区别这3类思维对于辨认某些异常现象是极其重要的。通过分析幻想和理性思维的区别可理解三者的不同。

幻想所产生的思维是没有外部现实性的,即使思维者有时 候意识到启动该思维的心境、情感或动机,其产生的过程也完全缺乏目标指向性。在某些情况下,幻想特意将现实排除,因为可能涉及患者不想或无法完成的行为。正常人偶尔会自主产生幻想。但如果幻想的内容被思维者误认为是现实的,则是异常情况。这种对现实的否认可以局限在一定程度(如癔症的转换和分离、病理性撒谎和某些妄想)或完全与现实脱节。

理性(概念性)思维是通过逻辑来解决问题,完全排除幻想的。该过程的准确性与个人的智力相关,但可被理解和推理过程中的各种不同因素所影响。

想象介于幻想和理性思维之间。它通过幻想形成某个物体 或情境,但存在合理性和可能性。这类思维有目标指向性,但通常产生粗略的计划而非直接解决问题的方法。如果患者过分倚重于自己的家乡事物或情境而不理会可能的合理解释,则是病态。在超价观念中,想象性的解释超过其他一切可能的解释;而在妄想中,则其他所有的解释都被排除在外。

(2)妄想(delusion):妄想其实是“妄想性的观点”和其他正常思维结合形成的一种复杂的思维形式。它是一种判断形式。从这个角度讲,“妄想性的观点”通常是病理性的错误判断,可根据以下标准来判定:对自己的观点坚信不疑;不承认或忽略反驳;内容不符合现实。不过,最后一条标准在下列情况下应 注意区别:首先,因社会文化环境导致的集体信仰在其他文化 中可能会被认为是错误或不可能的。鉴于这种情况,妄想通常被描述为“与患者的社会文化背景不相符的不可动摇的错误观念”。其次,某些妄想内容(如嫉妒妄想)可能是事实。因此, 妄想最好定义为毫无根据的异乎寻常的确信,从而导致过分自信、自私、与现实脱离的状态。

1)妄想的产生:妄想的产生有多种原因。有人指出了原发性和继发性妄想的区别,将原发性妄想称为真正的妄想观念,产生于“心理功能失调”;原发性妄想仅见于妄想开始形成时,妄想一旦形成,可派生成若干继发性妄想;而继发性妄想被称为妄想样观点,源于生活经历的障碍或其他病理现象,是可以理解的,如继发于心境障碍或感知障碍。因此有假设认 为原发性妄想是特定大脑功能失调的直接表现,通常被认为是精神分裂症的病理基础。从这个角度来看,原发性妄想可以分为3种类型:①“妄想性知觉”者有正常的感知却有妄想性的解释。Schneider认为“心理功能失调”实际上是该过程的外在表现,并且把妄想性知觉放在精神分裂症的“一级症状”中。 ②“妄想性记忆”有时如妄想性知觉一样,表现为突然插入脑中的歪曲的错误的记忆;但有时也如妄想性感知,可表现为正常的记忆内容,但患者赋予其妄想性的解释。③“妄想性氛围”表现为一种难以描述的和难以察觉的感觉,似乎环境有了新的令人困惑的变化;整个世界仿佛微妙地改变了;有些东西使得患者感觉置身其中,然而又不知如何使然。从这种不确定感和自身卷入感可逐渐产生系统的特殊的妄想性解释,这种明显的环境变化常伴有紧张、抑郁、怀疑或者焦虑以及兴奋的期恃, 因此又称为“妄想心境”。

有假设认为,妄想性氛围是所有原发性妄想的基础。如果该症状没有明确的表现或患者没有描述这种全面性的变化,可能就表现为单纯的妄想性知觉、感觉和记忆。如果这种氛围十分明确,那患者以后对于环境的回避或形成妄想观念很容易理解。原发性妄想的原因通常认为是信息处理的基本认知功能异常,既往经历对现在感知的影响受判损害,不相关刺激受到过度关注,并且模梭两可的+系统的感觉输入可导致远事记忆中无法预料的、无目的的信息提取。

这种认为妄想单纯起源于认知障碍的假说受到了其他学者的质疑,有假说认为,妄想是由情感障碍导致的该假说是根据Janzarik“结构-动力一致性”的概念提出的e Jatuarik动 力”来描述情绪和需要的功能,用“精神结构°表示先人的认知模式和习得性的代表。先天的认知模式和习得的代表示受动力影响的,与正性、负性或模棱两可的情绪相关.通常情况下,这些被动力修饰的结构因素(即“价值”)水久隐藏在通过既往历建立起的中性代表的背景下,而后者对周围环境有一个重要的现实性的评估。这些加载了情感的结构因素使得每个人都有一定量的“自由漂浮的动力”,后者可能会发展出抑郁,焦躁 躁狂或不安状态。

如果这些动力性的波动达到病态水平,对现实性的检验就会因价值的变化而受到扭曲。动力性背景的整体变化会导致相应的价值权重发生变化,如动力限制时,在抑郁状态中,患者完全受到负性价值的影响,环境评估中可能的正性价值根本无法与之抗衡。而动力扩张时,比如躁狂状态,患者則完全处于正性价值中。动力不稳时,不同的价值取向快速交替,有假说认为,在精神分裂症患者中,动力不稳是由于信息处理障碍中的不安导致的,或是认知障碍中神经化的变化导致的,情感和需要的波动还会导致另一种情况,如暂时的高反应人格成快速交替的躁狂,抑郁混合状态。这对妄想分为是精神分裂症特有的假说提出了异议。

2)妄想的内容:妄想内容的出现、发展与患者的情绪、人格,社会文化背景以及既往经理相关。总体而言,妄想内容可以五花八门、包罗万象。最常出现的妄想有被被害妄想、关系妄想、.影响妄想、嫉妒妄想、夸大妄想,非血统妄想等,据估计,高达80%的精神分裂症患者存在被害妄想,被害妄想可以表现为不同程度的不安全感,如被监视、被排斥、担心被投药或被谋杀等,在妄想影响下患者会做出防御成攻击性行为?如某位精神分裂症患者认为对面居民楼中有人用望远镜监视自己,于是整天闭门不出、窗门紧锁。关系妄想或牵连观念的出现率也较高,典型例子就是患者认为电视、报纸上的内容针对自己,甚至路边行人的言行举止也与自己有关,约70%的精神分裂症患者存在牵连观念或关系妄想。嫉妒妄想乂称不贞妄想,患者坚信自己的爱人对其不忠而另有外遇,因而跟踪或监视其爱人的活 动。钟情妄想是指想者坚信自己正受到别人的钟爱。夸大妄想是指患者认为自己天赋异禀、声名显赫甚至有法力。非血统妄想是指患者坚信自己不是父母所生,自己的亲生父母另有其人。还有一些特殊类型的妄想又被称为思维属性,这些症状的出现往往预示精神分裂症的可能性大,治疗难度较大。

3)妄想的结构:妄想的结构包掂三条标准:第一,用“有逻辑”或“无逻辑”来判断思维是否有逻辑性:第二,用“有条理” 或“无条理”来描述患者的想法是否形成一个统一的观点,具有高度逻辑性和条理性的妄想被称为。“系统性妄想";第三,评价妄想和现实的关系;在混合性妄想中,妄想的内容与现实生活交错在一起;如妄想的观念和现实各归各类,互不影响,称为并列:内向性妄想中,患者完全不理会现实生活,只生活在自己的妄想世界中。

(3)思维过程障碍:思维过程障碍可被患者自行发现并描述,也可由旁人从患者的言语中观察到。思维过程的损害通常描述为“思维形式障碍”,与妄想中的“思维内容”通常这种区别有时并不明显,因为存在现实检验障碍的妄想患者通常也存在思维形式障碍。

1)思维阻隔(thought blocking):指思维过程的不自主的突然中断,患者体验为思维突然被“抽掉了”。这种阻隔可以发生在患者说一句话时突然停顿,以后继续原先的话题或突然另起话题。表现为精神分裂症的阴性思维障碍。

2)思维散漫(loosening of associations):指思维过程缺乏应有的方向性和联系性,充满大量毫无关联的信息。思维散漫 可导致异常的思维内容,故有学者认为该症状属于阳性思维障

碍。思维发散中充满了无关的内容;思维拼凑,即患者的每句 话中都存在不关联的词。思维脱轨,即观察者和患者本人都无 法理解患者想要表达的意思。思维混乱是思维拼凑和思维脱轨 两种极端状态的混合。严重的思维散漫称为思维破裂,表现为 词语的堆积。神经心理研究提示,思维散漫可能是思维联系网 络障碍引起的,表现为精神分裂症的阳性思维障碍。

3)思维贫乏(poverty of thinking):联想数量减少,概念与词汇贫乏。患者感到脑子空洞无物,没有什么东西可想。表现 为沉默少语,言谈话语空洞、单调或词穷句短,回答简单。

4)形象思维和抽象思维障碍:精神分裂症患者的工作记忆障碍可导致被迫使用形象思维,即患者无法将一个词汇的抽象 意义与当前环境联系起来,只能使用其形象思维,该过程可能 会加重思维散漫。有时,精神分裂症患者会因为工作记忆障碍 导致形象思维无法获得,完全表现为抽象思维。

(4)思维控制障碍:强迫思维来源于患者自己却无法自行控制。在被动思维中,患者体验到思维是受外部影响的。这种感觉被描述为“思维袖取”、“思维插入”或“思维播散”为自己的思维传给了别人)。这些有关“思维厲性”的障碍被Schneider归在精神分裂症的“一级症状“中。

在精神分裂患者中还存在一种特殊的思维属性障碍---思维云集,患者体验到大量不属于自己的思维被强行塞入了自己脑中。

3.情感障碍情感障碍普遍存在于精神分裂症患者中,临床有3中表现形式:

(1)情绪持续的异常:如焦虑、抑郁、易激惹或欣快等。

(2)情感迟钝:有时称为情感平淡,其最主要的特征是持久的情感淡漠或情感反应减退。

(3)情感不协调:主要表现为情感与处境或与其内心感受不一致。例如,患者笑着谈论离丧之事。患者的情感不协调时常可被观察到,但不易与不善社交相区别。

对于精神分裂症患者存在的抑郁症状,很早人们就己认识到了。精神分裂症可能出现抑郁症状有这样一些原因。首先,抑郁可能是抗精神病药物的不良反应。这并非是唯一的解释,因为抑郁症状可出现在未使用抗精神病药物之前。但是,抗精神病药物的多巴胺受体拮抗作用确实可以导致患者活力丧失和快感缺乏;其次,抑郁症状可能是急性期后患者自知力恢复,以及面对现实问题的反应,同样,这些情况也并非都如此,这亦不是一个令人信服而能被普遍接受的解释;第二,抑郁可以记精神分裂症症状的一个组成部分,有研究显示将近半的急性期患者具有明显的抑郁症状,并且这些症状随着精神疾病缓解而改善。

4.行为障碍

(1)精神运动兴奋:精神分裂症患者精神运动性兴奋的特点是:动作、行为增多,与思维、情感活动不相一致,表现为动作行为互不协调、杂乱无章,动作与行为和外界环境不配合、不协调,与精神活动之间也缺乏统一性与完整性,失去了正常跑,冲动大人、毁物。

(2)紧张性兴奋:其特点是突然发生(突发性),动作、行为表现粗暴,并具有很大的冲动性,所出现的动作行为杂乱而又单调刻板。如患者突然无故攻击别人;突然冲动伤人、毁物。由于患者的动作、行为具有很大的攻击性,因此,对社会与他人构成的危害性很大。

(3)紧张性木僵(catatongic stupor)这是—种运动抑制的表 现,常见于精神分裂症紧张型。轻者,言语、动作、行为减少,举动笨拙;如病情逐渐加重,可出现缄默不语、不吃不动;病情进一步加重,即可出现身体保持某种被动的姿势,一动也不动, 固定在一个位置上,可长达数小时甚至数月之久。

广泛的运动性抑制时,患者会出现严重的动作行为抑制。如精神分裂症紧张型患者,由于高度的动作、行为抑制,以致口中的唾液不能下咽,称为吞咽动作抑制;将手臂举起来,在很不舒适的位置上数小时、数日不动,称为“蜡样屈曲”;患者平卧在床上,如果去掉他(她)的枕头,患者的头仍保持着在有枕头时的位置一动不动,称为“空气枕”等,都属于紧张性木僵状态的具体表现。

(4) 违拗症(negativism):其具体表现是患者对别人的要求做出相反的动作与行为。

(5)被动性服从:指的是患者总是被动地服从别人的命令和要求,哪怕是使患者极不偷快,极不舒适而非常难受得动作,患者也绝对服从。被动服从也是精神分裂症紧张型常见的症状之一。

(6)刻板动作:患者持续地做着一 个单调、刻板而又毫无意义的动作,如不听地拍打动作、持续毫无意义的踢脚动作等。刻板动作常与刻板言语同事存在,在紧张型精神分裂症中是很常见的。

(7)古怪动作和离奇行为:精神分裂症患者所出现的与外界环境毫无联系的一系列动作行为,称为不卸掉的精神运动性兴奋,患者大脑、赤身露体、挤眉弄眼、“四肢着地”到处爬、做鬼脸等、做出令人难解的动作与行为。

(8)运动协调障碍主要表现为始动性差、运动无序、不连心能有效地监督自己的行动,不易从错误中吸取教训并纠正之持续动作和眼踉踪运动受损也很常见。

(9)社会行为异常;患者的社会行为可能恶化,表现为自我照料能力很差。在女性患者中尤为突出,其可能在服饰上已花费了心思有些不合时宜。有的患者收藏各种物品,使其居所变得杂乱无章有的违背社会习俗,亲密地与陌生人交谈或权大庭广众之下吼叫秽语。

5.认知障碍

(1)注意警觉障碍:包括听觉和视觉注意方面,是引起患者信息加工困难的主要原因,虽然尚达不到所有信息加工都有困难的严重程度。

1)往意分散和监控性注意障碍:患者易受许多无关刺激的吸引而造成对单一任务的注意集中困难,其主动注意明显减弱,伹被动注意仍能很好地保存。

2)注意专注与转移困难:有些患者可出现过度关注原有侑 息而难以将注意力转移到新的侑息上去,

3)选择性注息陣碍:对相关倍息有意识加强注意的能力及 对千执工作过程无关侑患的排除能力降低。

4)觉醒度降低I对外羿刺激作出反应的水平和能力下降。

(2)记忆陣碍:精神分裂症患者记忆损害是广泛而非择性的。它涉及记忆系统的各个主要组成部分(包括工作记忆、瞬时记忆、短时记忆和长时记忆),主要为工作记忆障碍。工作记忆指信息内容能保留在脑中以进行综合和计划的过程,即暂时 储存信息可供立即使用的能力(如从电话簿上记住号码后立即 拨打该兮码)?人们曾认为注意障碍是精神分裂症记忆损害的原因,最近的研究结果却显示,精神分裂症引起的记忆障碍并非继发于注意障碍,记忆障碍和注意障碍是精神分裂症两个相对独立的症状。

(3)抽象思维障碍:抽象思维障碍包括槪念分类与概括、联想(判断推理)、解决问题的决策能力(执行功能)等障碍,执行功能的缺陷是许多精神分裂症患者功能障碍的核心。执行功能 :包括多种能力,不仅包括动机、计划和随后行为的能力,还包括对原理或解决问题策略的抽象思维能力以及认知灵活性(即转換认知过程)的能力。通过调节注意,管理其他的复合技能和应用抽象能力而达到管理控制行为的目的。

(4)整合障碍:正常的认知模式是将当前刺激与以前输入并已被储存的信息进行整合。发生信息整合障碍时,患者不能充分利用已有的信息去缩短其加工过程。信息整合障碍主要包括视觉-听觉综合、视觉-运动觉综合、视觉-听觉?运动觉综合、现实信息与以往信息综合等联想过程的整合紊乱。

医生提醒:

目前精神分裂症的诊断依旧是根据临床特点,即建立在临床观察和描述性精神症状的基础上,缺乏各管的实验室检查和生物学指标,因此正确的临床诊断过程常常是一个不断观察和了解的过程。建议患者朋友到专业医院诊断治疗。

参考文献:

1、沈渔邨.精神病学[M].第3版.北京:人民卫生出版社,1997.

2、Gelder M,Gath D,Mayou R.牛津精神病学教科书(中文版)[M].刘协和,袁基德,译.成都:四川大学出版社,2004.

3、李刚.精神分裂症认知功能与抗精神病药物[J].天津药学,2005,17(5):45-48

4、舒良.精神分裂症防治指南[M].北京:北京大学医院出版社,2007.

5、Crow TJ.The tow-syndrome conceptp;origins and current status[J].Schizophrenia,1985,11(3):471-485.

6、American Psychiatric Association.DSM-Ⅳ:Diagnostic and Stantistial Madual of Mental Disoeders[M].4th ed.WAshington,DC:The Association,1994.

7、Robert L Spitzer,Mieam Gibbon ,Andrew E Skodol,et al.DSM-Ⅳ Casebook:A Learning Companion to the DIAgnostic and Statistical Manual of Mental Disordees[M].Lamsing:American Psycjoatric Press,1994.

8、McGorry,Mcfarane C,PAtton G,et al.The prevalence of prodromal symptoms of schizophrenia in adolescence:A preliminary survey[J].acta Psychiatrica Scandinavica,1995,92(4):241-249.

9、Gelder MG,López-IborJJ Jr,Andreasen N.New Oxford Textbook of Psychiatry[M].OXford University Press,2003.